Fototeca Confino Politico

Candelora la donna della foto di Gramsci

Candelora la donna della foto di Gramsci

Finalmente individuata la donna che appare nell’unica foto di Gramsci a Ustica

«La Candelora è partita» scrisse Amadeo Bordiga il 27 gennaio 1927 a Gramsci partito da Ustica il 20 precedente. Ma chi era «la Candelora»? Tutte le indagini erano fallite. Di lei nessuna traccia in archivio nè nelle tante pubblicazioni consultate.

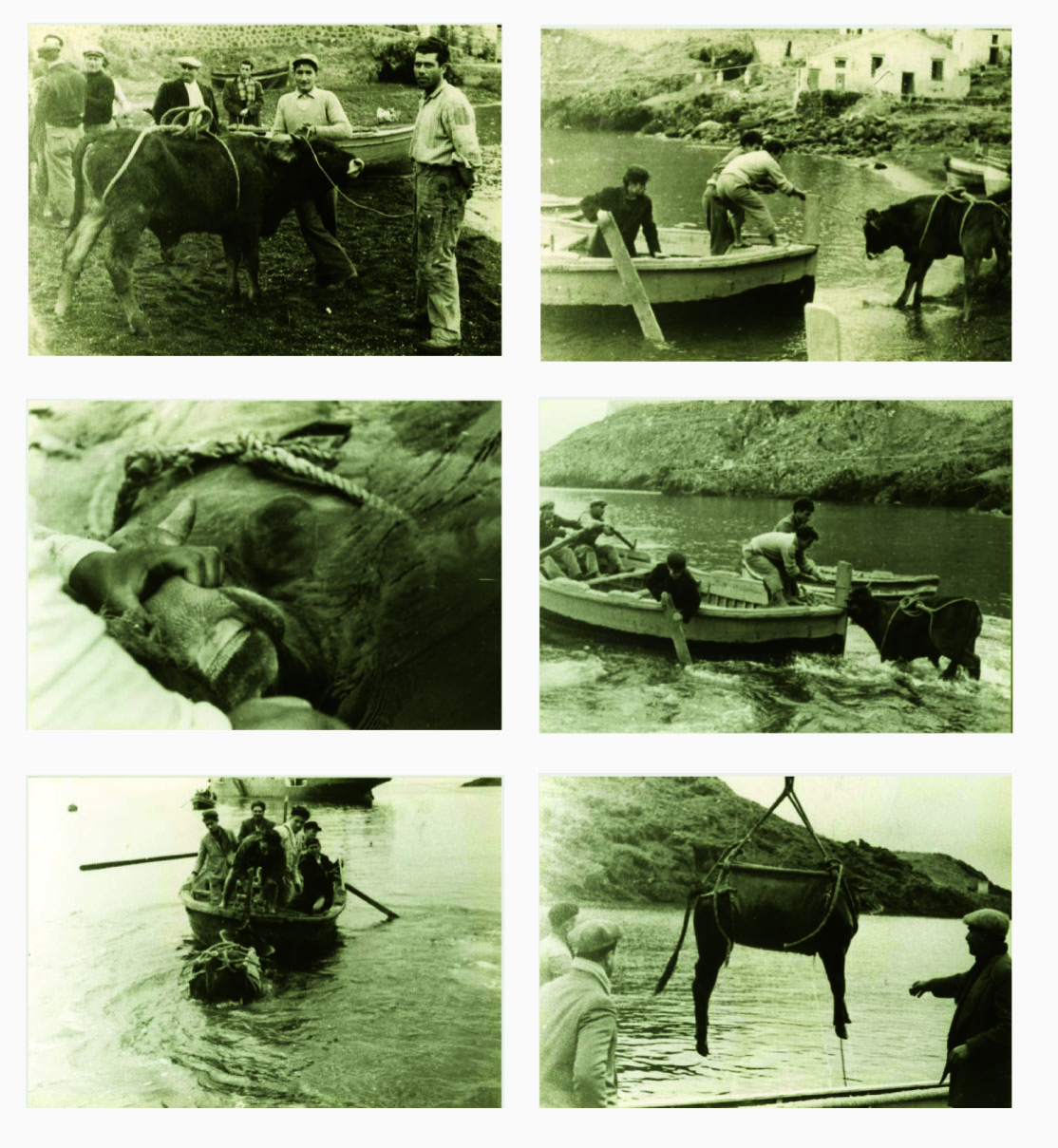

Nell’ottobre 2018 con una mail mi si chiedevano notizie su una confinata che era stata a Ustica tra il 1925 e il 1930. Che bello! Pensai subito. Nel pozzo senza fondo dei confinati passati per Ustica sto per pescare una donna. E continuai a leggere: «Cognome e nome: Carmignano Candelora; anno di nascita: 1904; città di provenienza: Taranto». Ebbi un sussulto. Ecco finalmente «la Candelora»! Candelora era il nome (insolito), non il cognome! Cominciò così una fitta corrispondenza con Antonella Carmignano, che desiderava soddisfare l’interesse del padre sulla zia perseguitata assieme ai fratelli Nicola e Consiglio perché comunisti. Le inviai le poche informazioni che avevo e ricevetti due foto della prozia. Altra sorpresa! Riconobbi Candelora nella donna a fianco di Gramsci nella foto di un gruppo di confinati ritenuta l’unica fatta dal segretario del PCd’I ad Ustica tra il 7 dicembre 1926 e il 20 gennaio 1927 e così fece il papà di Antonella seppure con qualche dubbio perché la foto era sfocata. Ricevetti anche la foto della copertina di Sovversivi di Taranto di Nistri e Voccoli con su riprodotta una cartolina

inviata da Ustica a fine dicembre 1926 e riconobbi le firme di Candelora, Gramsci, Bordiga, Di Masi, D’Agostino, Marcucci, Molinelli, Ventura, Boldrini, Guadagnini, Briglia, Sbaraglini, Madrucciani, tutti confinati a Ustica. Ebbi copia del fascicolo del CPC della Candelora

grazie alla disponibilità di Silvia Ursillo che qualche mese dopo mi contattò da Roma per avere notizie su un altro confinato passato per Ustica. Altra causalità fu rintracciare, grazie alla cortesia di Michele Santoro, anche una seconda posa (inedita) della stessa foto di Gramsci in gruppo a Ustica nellaquale ho ricosciuto senza alcun dubbio Candelora. Il fatto veramente strano è che Antonella, Silvia e Michele erano da me sconosciuti e non avevano mai avuto contatti diretti con Ustica. Tutti e tre meritano apprezzamento per il loro impegno nel custodire la memoria familiare e collettiva e il mio grazie per la collaborazione. L’esame del fascicolo restituisce informazioni sulla giovane tarantina: nata in Brasile nel 1904 da emigranti pugliesi, residente a Taranto, sarta, comunista. Il 18 novembre 1926 con ordinanza della Commissione provinciale di Taranto fu confinata per 5 anni poi ridotti a 2. Un rapporto dei carabinieri la descrive come «donna molto pericolosa per l’ordine pubblico, buona organizzatrice e capace di contrastare l’azione dei poteri

dello stato», impegnata a distribuire «tessere del partito comunista svolgendo propaganda specialmente tra le donne e raccogliendo fondi per il partito stesso». Destinata a Ustica, vi giunse il 7 dicembre 1926, lo stesso giorno in cui arrivò Gramsci legata alla stessa catena. Fu la prima donna vittima delle leggi fasciste a giungere sull’isola. Aveva 22 anni. Orfana, col suo lavoro di sarta sosteneva a Taranto la mamma sofferente e la sorella Giovanna di 7 anni; la sorella maggiore, Erminia 25 anni, era sposata; il fratello Nicola 27 anni, segretario provinciale dei giovani comunisti, era carcerato a Taranto e deferito al TSDS; l’altro fratello, Consiglio di 20 anni, arrestato il 20 giugno 1926 per organizzazione comunista, era stato condannato dal TSDS alla reclusione di 6 anni e 8 mesi per «complotto contro i poteri dello Stato». Il fidanzato, anch’egli comunista, era rinchiuso nelle carceri di Taranto. Trasferita da Ustica a Corleto Perticara il 27 gennaio ‘27 vi rimarrà sino al 22 dicembre di quell’anno, quando sarà liberata e ammonita. Periodo trascorso in carcere e al confino: anni uno, mesi uno, giorni nove.

VITO AILARA

Catenaccio per chiusura alloggi confinati

Catenaccio per chiusura alloggi confinati

I catenacci per la chiusura dei cameroni e delle case in cui erano alloggiati i confinati erano realizzati a Ustica da artigiani locali e avevano tre tipi di serratura, uno per ciascun quartiere del centro abitato. Per distinguerli venivano contrassegnati da una “S” per indicare gli alloggi ubicati nel rione San Bartolomeo, da una “C” per indicare quelli del rione Calvario, da una “M” per indicare quelli del rione Marina.

I confinati politici antifascisti inviati a Ustica nel 1926-27 avevano l’obbligo di rincasare un’ora dopo i coatti e non venivano rinchiusi col catenaccio, ma durante la notte la polizia poteva controllare la loro presenza in casa. La mattina avevano facoltà di uscire dalla casa un’ora prima dei coatti.

Case per abitazione confinati

Case per abitazione confinati

Gli alloggi dei confinati erano previsti in “cameroni”, ampie stanze prese appositamente in affitto dallo Stato. Tuttavia ai confinati era consentito alloggiare, da soli o con la famiglia o in gruppo, in case prese in affitto previa autorizzazione del Direttore della Colonia. Le case dovevano essere all’interno del centro abitato entro il LIMITE CONFINATI. Eccezionalmente poteva essere autorizzato l’affitto di case all’esterno del centro abitato, come si è verificato per i notabili libici negli anni tra il 1916 e il 1934 e per i confinati politici del 1926-27. L’autorizzazione veniva data dopo avere accertato che le case avessero grate alle finestre e sistema di chiusura con catenaccio alla porta.

Le case autorizzate venivano indicate con un numero distintivo e targa con la scritta “Abitazione Coatti n. X”. In apposito registro presso la Direzione della Colonia venivano annotate per ciascuna abitazione le generalità dei confinati alloggiati.

Persiana di casa abitata da confinati

Persiana di casa abitata da confinati

I confinati, sia che fossero alloggiati nei “cameroni” che nelle abitazioni prese in affitto venivano rinchiusi con catenaccio anche se convivevano con familiari, dal tramonto all’alba. All’ora fissata (variabile a seconda della stagione) una pattuglia di guardia chiamava l’appello e chiudeva il catenaccio. Addetto al trasporto dei catenacci era un confinato, detto catenacciaro, che portava a tracollo come una cartucciera i catenacci necessari.

La foto ritrae un caso particolare: una persiana dotata dell’apposito armamentario per chiudere le due ante. La foto è eccezionale perché in genere le case con persiane erano abitate dai proprietari.

Porta di casa abitata da confinati

Porta di casa abitata da confinati

Le case abitate da confinati generalmente erano molto misere. Avevano una solo finestrella, in genere posta sopra la porta, con grate. La porta doveva essere dotata di un apposto armamentario che consentiva una sicura chiusura della porta. Si trattava di una asta di ferro piatto, ancorato con cerniera allo stipite, che aveva un occhiello saldato nella parte centrale posta in modo che, ruotando l’asta, si incastrava tra i due occhielli posti sulle due ante. Un catenaccio ai tre occhielli garantiva sicurezza alla chiusura.

Nella foto la finestrella a lato della porta ricorda che il locale era stato adibito a “cucina economica per coatti”. All’interno si cucinavano le pietanze che venivano distribuiti attraverso la finestrella. L’informazione è stata data da una un’anziana donna dirimpettaia.

Cameroncino del Calvario per alloggi confinati

Cameroncino del Calvario per alloggi confinati

Negli anni Trenta del Novecento sono stati costruiti otto “cameroncini” alla fine delle strade che conducevano dal centro abitato. Vi vennero insediati corpi di guardia per vigilare che i confinati non superassero LIMITE CONFINATI oltre il quale non potevano andare senza apposito permesso rilasciato dal Direttore della Colonia.

I “cameroncini” vennero realizzati al bivio di Via Tramontana e via del Cimitero, all’inizio della strada del Bosco, all’incrocio di Via Appennini con la strada dell’Oliastrello, all’incrocio di via Torre Santa Maria con la strada dell’Oliastrello, all’inizio della stradella del Mulino a vento, lungo la via C. Colombo (detta Rotonda), lungo la via Mezzaluna, alla fine di Via del Calvario.

Successivamente i “cameroncini”, dotati di cancelli e grate alle finestre, vennero utilizzati anche per alloggiarvi confinati. Nel 1942 nel cameroncino del Calvario e in quello della Rotonda vennero alloggiate confinate slave.

(Rif. CO_01)