Cartografia Isola di Ustica

Il centro abitato nel catasto borbonico, 1852

Il centro abitato nel catasto borbonico, 1852

La mappa è stata realizzata nel 1852 per l’impianto del catasto del regno ordinato nel 1810 da Ferdinando II. Il centro abitato appare edificato anche nell’espansione del rione Borgo e nelle case dei pescatori a cornice della Cala Santa Maria, distrutte nel 1960. Vi sono riportati tutti i toponimi delle vie e piazze. (AV)

Cfr. Caruso Enrico e Nobili Alessandra [a cura], Le mappe del catasto borbonico di Sicilia Territori comunali e centri urbani nell’archivio cartografico Mortillaro di Villarena (1837-1853), Assessorato Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione Regione Siciliana, Palermo 2001

(CAR_005)

La prima mappa catastale di Ustica 1852

La prima mappa catastale di Ustica 1852

È stata realizzata nel 1852 dal Controloro delle Contribuzioni Dirette Giuseppe Malleo nel quadro dei rilievi per l’impianto del catasto dei terreni del regno ordinato nel 1810 da Ferdinando II. Vi è fedelmente riportato il sistema viario e il corretto orientamento dei terreni assegnati ai coloni; vi sono segnalati i gorghi e le zone destinate a uso civico per il pascolo o per il legnatico. La mappa contiene i toponimi delle contrade e delle insenature sulla costa. (AV)

Cfr. Caruso Enrico e Nobili Alessandra [a cura], Le mappe del catasto borbonico di Sicilia Territori comunali e centri urbani nell’archivio cartografico Mortillaro di Villarena (1837-1853), Assessorato Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione Regione Siciliana, Palermo 2001

Cfr. Barraco M.G, La prima mappa catastale di Ustica , in «Lettera» n. 30.31 p. 64

(CAR_004)

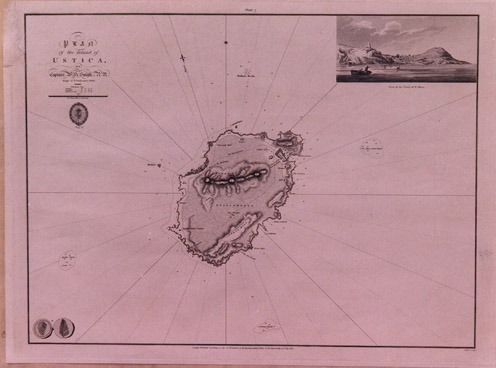

Isola di Ustica, 1823, Smyth

Isola di Ustica, 1823, Smyth

La carta è stata realizzata dal cap. William Henry Smyth (1788-1865) della Royal Navy; l’incisione è di J. Walker. Pubblicata nel 1824, è la prima carta realizzata con criteri scientifici che raccoglie informazioni sulle coste della Sicilia e delle sue isole minori, sui fondali nelle immediate vicinanze nonché notizie sull’entroterra e usi e costumi degli abitanti. La carta riporta numerosi toponimi e segnala anche le tre secche frequentate dai corallari, Banco Apollo, Banco Diana e Banco Giunone. L’incisore cede alla vanità è denomina Walker’s Rocks quella che oggi viene individuata col toponimo Secca della Colombaia. La carta è corredata da una bella incisione della cala Santa Maria e dalla riproduzione avanti/retro di una medaglia ritrovata dallo Smyth sull’isola. (AV)

Cfr. Smyth William Henry Capt R.N., Memoir descriptive of the resources, inhabitants, and hidrography of Sicily and its islands, London 1824, pp. 279-281

Cfr. Smyth William Henry Capt R.N., La Sicilia e le sue Isole, ristampa in lingua italiana a cura di Salvatore Mozzarella, Ed. Linee d’arte Giada s.r.l., Palermo, 1999. pp 271-273

Cfr. Russo Michele, Memoria sull’isola di Ustica (1810) in «Effemeridi Siciliane», L. Pedone Lauriel Ed., Palermo 1875, p. 113

(CAR_003)

Pianta centro abitato 1770

Pianta centro abitato 1770

Il titolo, Porsione di piano dell’Isola di Ustica in cui si dimostra la nuova Abbitazzione ultimamente situata immediata alla Cala di Sta Maria, definisce il documento, unitamente alla carta dell’isola 1770, come allegato al piano di ripopolamento dell’isola. In esso viene descritto dettagliatamente la progettazione del centro abitato; nella legenda alcune strutture vengono indicate come già edificate, altre in corso di realizzazione. (AV)

(CAR_002)

Pianta di Ustica 1770

Pianta di Ustica 1770

La carta è stata rinvenuta nella Biblioteca Nazionale di Napoli. Il documento datato 1770 ha il titoloPianta dell’isola di Ustica in cui dimostra la nuova abitazione ed altre fabbriche che è esplicativo della sua funzione di corredo del progetto di colonizzazione dell’isola avviato da Ferdinando di Borbone nel 1763. Anche se non è firmato è da attribuire ai gruppo di ingegneri guidati dall’Ingegnere Militare Emanuele Valenzuola che curarono gli aspetti tecnici connessi alla colonizzazione dell’isola. Il documento è di grande interesse perché illustra l’isola nello stato in cui era prima che si realizzassero gli edifici di interesse pubblico e l’impianto del nuovo centro abitato. V sono segnate, infatti, il sistema viario, le postazioni di Guardia di Mezzo, le antiche sepolture e le abitazioni della Falconiera, i resti del centro medievale delle Case vecchie, le cisterne pubbliche e i gorghi. L’annotazione «Si debbono fabbricare tre guardiole capaci di 6 persone alli luoghi segnati K. N. D. dove si fa senza ricovero presentemente la scoperta e guardia, dalle quali dipende la custodia e difesa dell’Isola» conferma il programma di costruzione delle opere di difesa dell’isola. La carta, inoltre, riporta numerosi toponimi tra cui i seguenti ancora oggi in uso: spiaggia di S. Maria, Falconiera, spiaggia di Ciaconi, Spiaggia palombaro, scolio [sic] del Medico, spiaggia di Spalmatore, punta dell’Arpa, cala di S. Paolo, Guardia Grande, Guardia del Turco. Altra carta annessa descrive il centro abitato. (AV)

(CAR_001)

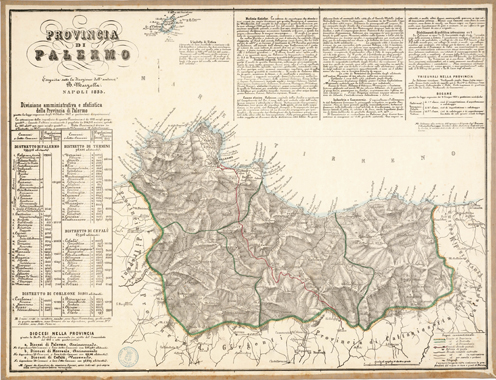

Carta amministrativa e Statistica della Provincia di Palermo Regno delle Due Sicilie, di B. Marzolla, Napoli 1853

Carta amministrativa e Statistica della Provincia di Palermo Regno delle Due Sicilie, di B. Marzolla, Napoli 1853

La carta è arricchita da informazioni amministrative, sulla storia e sull’economia della provincia. A Ustica è dedicata la seguente nota: «L’isoletta di Ustica è formata di lave basaltiche e scoriacee e di tufo basaltico e calcareo, ha due montagne, di cui la più alta, cioè quella sita a Tramontana, elevasi a 1280 p.mi sul liv. del mare. Trovansi nell’isoltta varie grotte curiose curiose e sorgenti di acque minerali. Il suolo vi è fertile. Uno dei rami d’industria degli abitanti e la pesca del corallo nelle vicinanze dell’isoletta». Nella parte generale l’isola è inclusa nel Distretto di Palermo, Circondario di Castellamare, è dogana di 3a classe conta 3.548 abitanti. La carta riporta alcuni toponimi e segnala con molta evidenza il Banco Apollo di corallo, il Banco Diana, il Banco Giunone di corallo, mentre la secca della Colombaia è indicata col toponimo Rocce del Guardiano. (AV)

(CAR_006)